【1983年のゲーム史】家庭に降りた革命とアーケードの再編

0

0

1983年、ゲームは“家庭に降りてきた”だけでなく、“再び立ち上がる”準備を始めていました。

アーケードは演出と操作の再編を進め、家庭用は“誰もが遊べる”という思想を現実に変え、

PCでは“作る”と“考える”が静かに広がっていきます。

この年、ゲームは“どこで遊ぶか”ではなく、“どう生きるか”を問われ始めました。

1983年を、日付とともに振り返っていきましょう。

3月 家庭用『アルカディア』(バンダイ)発売

“アニメと遊び”の融合を目指した先駆け。

バンダイが発売した『アルカディア』は、海外製ゲーム機の互換機ながら、『機動戦士ガンダム』『超時空要塞マクロス』といったアニメIPとのタイアップを前面に押し出しました。

“キャラクターと遊ぶ”という発想は、後のキャラゲー文化の原型とも言える試みでした。

6月20日 アーケード『マリオブラザーズ』(任天堂)稼働開始

“協力”と“妨害”が同居する二人プレイ。

『マリオブラザーズ』は、マリオとルイージが上下に分かれたステージで敵を倒すアクションゲーム。

二人同時プレイが可能で、協力しながらも相手を妨害できる構造が、“対戦”と“共闘”の境界を曖昧にしました。

“遊びの中に人間関係がある”という感覚が、ここで芽生え始めます。

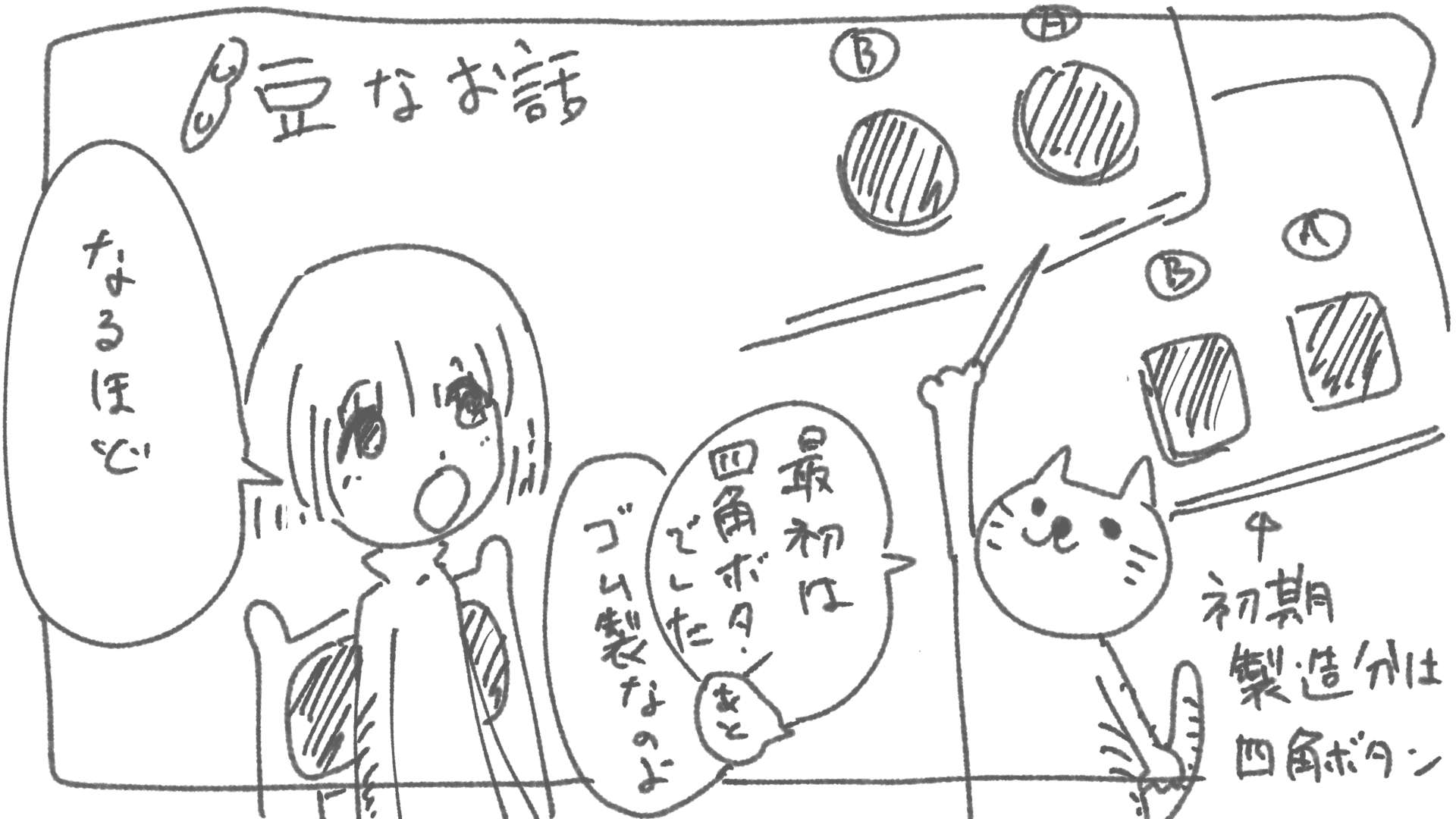

7月15日 家庭用『ファミリーコンピュータ』(任天堂)発売

“家庭にアーケードを”という革命。

任天堂が発売した『ファミリーコンピュータ』は、14,800円という価格で本格的なゲーム体験を家庭に持ち込みました。

同時発売の『ドンキーコング』『ポパイ』『ドンキーコングJr.』はアーケードからの移植であり、

“家庭でアーケードと同じゲームが遊べる”という衝撃が、ゲームの大衆化を一気に加速させました。

▶︎ローンチタイトル

ドンキーコング(任天堂)

ドンキーコングJr.(任天堂)

ポパイ(任天堂)

8月27日 家庭用『五目ならべ 連珠』『麻雀』(任天堂)発売

“家族で遊ぶ”という視点の導入。

ファミコン初期のラインナップとして登場したこれらのタイトルは、

“子どもだけでなく大人も遊べる”という視点を明確に打ち出しました。

テレビの前に家族が集まり、世代を越えて遊ぶという構図が、ここから始まります。

9月9日 家庭用『マリオブラザーズ』(任天堂)発売

“アーケードの熱”を家庭に持ち込む。

アーケードで人気を博した『マリオブラザーズ』が、ファミコンに移植されました。

操作性や演出の再現度が高く、“家庭用でも本物が遊べる”という信頼感が、

ファミコンの普及をさらに後押しすることになります。

10月27日 アーケード『ハイパーオリンピック』(コナミ)稼働開始

“連打”がスポーツになる。

『ハイパーオリンピック』は、100m走や走り幅跳びなどを題材にしたスポーツゲーム。

ボタン連打による操作が話題となり、定規やライターでの“連打補助”が社会現象に。

“身体性”がゲームに持ち込まれた象徴的な作品です。

11月15日 アーケード『センジョウ』(テーカン)稼働開始

“視点を動かす”という新たな感覚。

『センジョウ』は、固定画面ながらプレイヤーの視点を回転させるという独自の操作系を採用。

“自分がどこを見ているか”を意識させる構造は、後の3Dゲームの原型とも言えるものでした。

12月7日 家庭用『ベースボール』(任天堂)発売

“スポーツを遊ぶ”という文化の始まり。

ファミコン初の野球ゲーム『ベースボール』は、シンプルながらも打つ・投げる・走るの要素を備え、

“テレビの中で野球をする”という体験を家庭に届けました。

以降、スポーツゲームは家庭用の定番ジャンルとなっていきます。

12月16日 アーケード『リブルラブル』(ナムコ)稼働開始

“二点操作”が描く、線と空間の遊び。

『リブルラブル』は、左右のスティックで2つのカーソルを操作し、敵を囲って得点を得るアクションゲーム。

“線で囲む”という抽象的なルールと、音楽・演出の一体感が、

“ゲームは感覚で遊ぶもの”という新たな価値観を提示しました。

年内 北米『E.T.』(アタリ2600)発売、アタリショック本格化

“売れすぎた”ゲーム産業の崩壊。

映画『E.T.』のゲーム化は、開発期間わずか5週間。

未完成のまま出荷されたこの作品は、返品の山と共に“アタリショック”の象徴となり、

北米の家庭用ゲーム市場は急速に冷え込みました。

“売れるから作る”という構造の限界が、ここで露呈します。

1983年は、“家庭に降りた革命”と“崩壊の予兆”が同時に進行した年でした。

ファミコンが“遊びの民主化”を進める一方で、北米では“過剰と飽和”が市場を崩壊させていく。

その狭間で、アーケードとPCは“次の表現”を模索し始めていました。

ゲームは、ただの娯楽ではなく、“文化”としての重みを持ち始めます。

家族と、友達と、そして一人でも。

テレビの前に座るその時間が、“自分にとっての世界”となっていく――

1983年は、そんな未来の始まりでした。

【5選】クリアしたけどストーリー覚えてないFFシリーズ #shorts

コメント

まだコメントはありません。コメントを追加してみましょう!

ほのぼの情報「ぽんぷー」(外部サイト)

コメントを追加