【1993年のゲーム史】 ポリゴンが動き出し、物語が重さを持ち始めた年

0

0

1993年は、ゲームの表現と構造が大きく変わり始めた年です。任天堂は『スターフォックス』で家庭用ゲーム機にポリゴン表現を導入し、セガは『バーチャファイター』でアーケードに3D格闘を持ち込みました。スクウェアは『聖剣伝説2』でリアルタイムアクションと物語の融合を進め、エニックスは『ドラゴンクエストV』で家族というテーマを描きました。

この年は、スーパーファミコンとメガドライブの競争が続く中で、各社が次世代に向けた技術や表現を試みた時期でもあります。ジャンルの境界が揺らぎ、ゲームが“何を描けるか”を問い始めた一年でした。

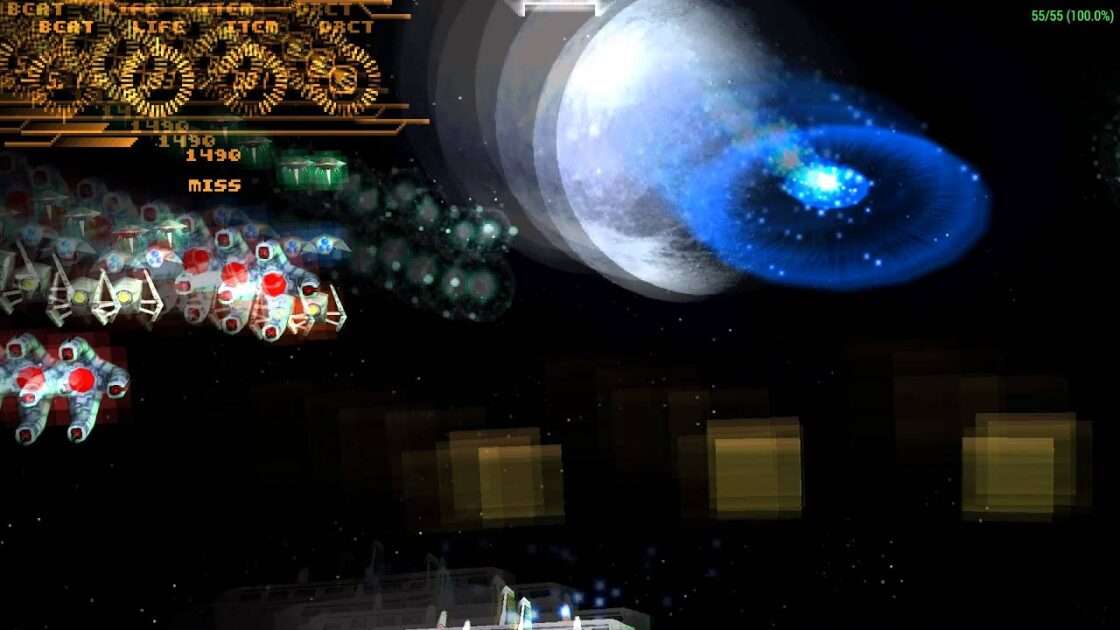

2月21日 家庭用『スターフォックス』(任天堂)発売

家庭用ゲーム機にポリゴンが導入された。

『スターフォックス』は、スーパーファミコン用ソフトとしては初めて本格的なポリゴン描画を実現した3Dシューティングゲームです。スーパーFXチップを搭載し、当時の家庭用ハードでは不可能とされていた立体的な空間表現を可能にしました。

任天堂はこの作品で、技術的な限界を超える挑戦を行い、以降の3Dゲーム開発に大きな影響を与えました。

8月6日 家庭用『聖剣伝説2』(スクウェア)発売

アクションと物語が同時に進行するRPG。

『聖剣伝説2』は、リアルタイムで進行するアクションバトルと、複数人での同時プレイが可能なシステムを備えたRPGです。リングコマンドによる操作性や、音楽・演出の一体感が高く評価されました。

スクウェアはこの作品で、戦闘と物語を切り離さずに進行させる構造を提示し、RPGの表現に新しい方向性を加えました。

12月 アーケード『バーチャファイター』(セガ)稼働

3D格闘ゲームの始まり。

『バーチャファイター』は、セガのMODEL1基板を使用した世界初の3Dポリゴン格闘ゲームです。キャラクターやステージがすべてポリゴンで描かれ、立体的な動きとリアルなアニメーションが話題を呼びました。

この作品は、格闘ゲームの表現を2Dから3Dへと移行させる転換点となり、以降のアーケード市場に大きな影響を与えました。

業界全体の動きと社会的背景

ゲームが「文化」として認識され始めた時代。

1993年は、ゲームが単なる娯楽から「文化的表現」として注目され始めた年でもあります。アメリカでは『モータルコンバット』や『ナイトトラップ』などの暴力表現を巡って議会での公聴会が開かれ、これをきっかけに翌年にはESRB(エンターテインメントソフトウェアレイティング委員会)が設立されることになります。ゲームの内容が社会的議論の対象となった初期の事例です。

また、日本国内でもゲームセンターの健全化や家庭用ゲームの普及に伴い、ゲームが子どもだけでなく大人も楽しむメディアとして認識され始めました。

CD-ROMの普及とメディアの多様化

ゲームが「音と映像の総合芸術」へと進化。

PCエンジンやメガCDなど、CD-ROMを採用したゲーム機が登場し、音声付きのアニメーションやフルモーションビデオ(FMV)を活用した作品が増加しました。『夢見館の物語』や『ナイトトラップ』など、映像とゲームプレイを融合させたタイトルが登場し、ゲームの表現力が飛躍的に向上しました。

この流れは、後のプレイステーションやセガサターンの登場に繋がる「次世代機戦争」の前哨戦とも言えるものでした。

ジャンルの多様化と実験的作品の登場

「何でもゲームになる」時代の始まり。

1993年には、RPGやアクションだけでなく、育成シミュレーション『プリンセスメーカー2』や、ローグライクの原点とも言える『トルネコの大冒険』など、ジャンルの幅が大きく広がりました。これらの作品は、ゲームが「物語」や「戦い」だけでなく、「生活」や「選択」を描くメディアであることを示しました。

1993年は、ポリゴンによる3D表現が家庭用とアーケードの両方で始まり、物語の構造やテーマにも新しい深さが加わった年です。企業ごとの技術的挑戦と表現の模索が重なり、次の世代に向けた準備が本格化しました。

ニンテンドー3DS 人気ベスト10 #shorts #gameranking #nintendodsgames

コメント

まだコメントはありません。コメントを追加してみましょう!

ほのぼの情報「ぽんぷー」(外部サイト)

コメントを追加