1985年にPC-9801で産声を上げた「ベストナインプロ野球」から、2003年のプレイステーション2用ソフト「新ベストプレープロ野球」まで、アスキー(後にエンターブレイン)から発売された野球シミュレーションゲームシリーズがある。その名も「ベストプレープロ野球」シリーズだ。

ファミリーコンピュータ版の初代「ベストプレープロ野球」(1988年7月15日発売)は、選手名や能力を自由にエディットできる点が特徴だった。実在の球団を再現するだけでなく、オリジナルチームの作成も可能。監督としてペナントレースを戦い、リーグ優勝を目指すゲームシステムは、多くのファンを魅了した。試合中の采配も細かく、代打や継投の指示はもちろん、盗塁の指示や守備シフトまで、様々なサインを出すことができた。全チームの采配をコンピュータに任せることも可能で、気軽に観戦することもできた。先発ローテーションの概念や延長戦(12回まで)の導入も、当時としては画期的だったと言えるだろう。試合中のBGMには、実際のプロ野球で使用されている応援歌が使用され、臨場感を高めた。広島のコンバットマーチ(ダッシュケイオウ)、中日のドラゴンズマーチ、巨人の中畑清のテーマ、ヤクルトの杉浦享のテーマ、阪神のヒッティングマーチ2番、大洋のメインテーマといった楽曲が、ゲームを盛り上げた。外部記憶装置・ターボファイルに対応していた点も、当時のユーザーには嬉しいポイントだった。なお、選手名は実際の選手名をもじったものとなっている。

1990年代に入ると、シリーズは更なる進化を遂げる。「ベストプレープロ野球II」(1990年3月30日発売)では、コンピュータが担当する監督の思考ルーチンが設定可能になった。球場も人工芝・天然芝(内野は土)の2種類から選択できるようになった。コンピュータ同士の対戦を早送りするスキップモードも導入され、テンポ良くゲームを進めることが可能になった。能力値「S」が全てのパラメータで設定可能になり、投手のスタミナというパラメータが新たに導入されたのも、この作品からだ。同年12月には「ベストプレープロ野球’90」が発売。選手が実名になり、延長戦が18回まで設定可能になった。セ・リーグとパ・リーグの任意のチームを選んで日本シリーズを戦えるようになったのも、本作からである。1992年には「ベストプレープロ野球スペシャル」が発売。2リーグ同時進行が可能になり、ターボファイル無しで日本シリーズが楽しめるようになった。本拠地にドーム球場が追加されたのも、この作品の特徴だ。

PC-9801版も進化を続け、1991年には「ベストプレーベースボール」が発売。2リーグ同時進行が初めて採用され、スキップモードも6試合同時に早送りするなど、ゲーム進行が非常に速くなった。球場も当時の12球団が本拠地にしていた実在の11球場が再現され、リアリティを高めた。試合開始前、五回終了時、試合終了時には、プロ野球中継さながらに、実在企業のロゴを使用した提供クレジットが挿入される演出も話題を呼んだ。

1999年にはWindows版「ベストプレープロ野球」が登場。ネット対戦モードが導入され、全国のプレイヤーとの対戦が可能になった。スキップモードでは6試合同時に縮小画面で観戦でき、外部からテキストデータを読み込むことで様々なエディットが容易になった。日程や球場まで自作できるなど、自由度の高さが魅力だった。先発投手枠が従来より1人増えて6人になったのも、Windows版の特徴だ。2000年には「ベストプレープロ野球’00」が発売。ネット対戦モードがペナントレースに対応し、既に終了した試合をいつでもリプレイできるようになった。

2002年にはゲームボーイアドバンス版「ベストプレープロ野球」が発売。選手名が漢字で入力可能になり、球場は札幌ドームを含む12球場と地方球場の13種類から選択可能になった。日程では初めて2リーグ交流戦が設定可能になった(ただし基本設定では1カード1戦の3連戦×2のみ)。

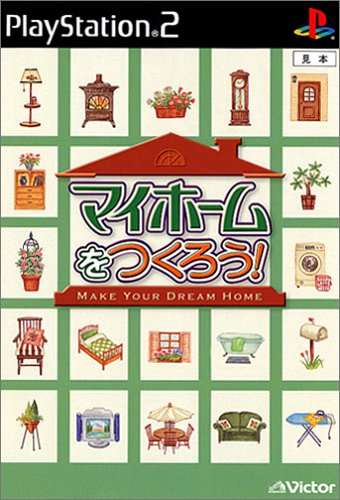

2003年にはプレイステーション2版「新ベストプレープロ野球」が発売。視点が球場全体の俯瞰図からテレビ中継的な3D視点に変化し、臨場感が大幅に向上した。牽制球や投手の打撃能力設定で「左投げ右打ち」が再現され、ストライクゾーンや打球の反発力(いわゆる「飛ぶボール」)も設定可能になるなど、よりリアルな野球シミュレーションが楽しめるようになった。

コメントを追加